雪がほとんど降らない静岡県に住む私は、豪雪地帯の温泉に冬になると行きたくなります。鉄道旅で行きやすく、ひとりでも泊めてもらえる温泉宿を探していて見つけたのが、新潟県の松之山温泉に泊まりました。こちらの温泉は有馬、草津と並んで「日本三大薬湯」の一つと言われています。ものすごくしょっぱい特徴あるお湯が素晴らしかったです。最寄り駅の「まつだい駅」ではマンホールカードももらえます。温泉好きマンホーラー向きの場所でした。

宿泊したのは、日本の秘湯を守る会と日本文化遺産を守る会両方の会員宿である越後松之山温泉 凌雲閣です。早速ご紹介します。

建物は有形文化財

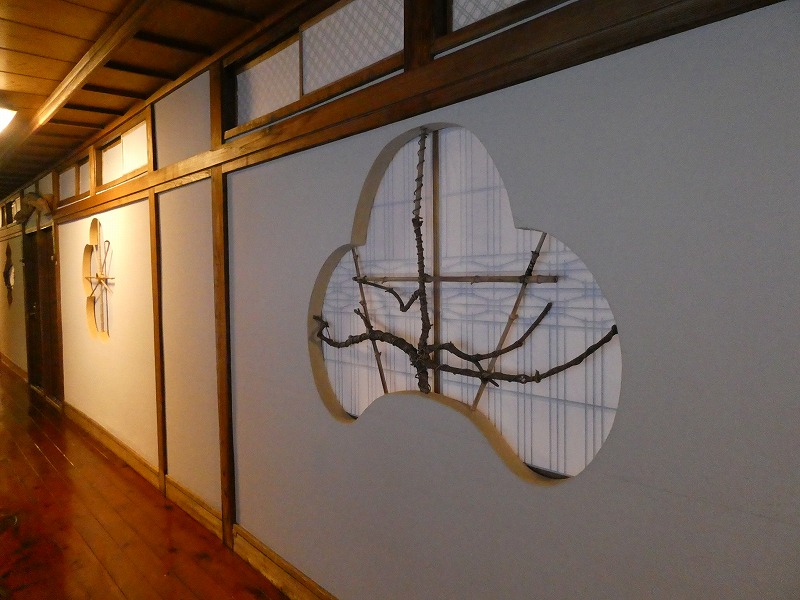

凌雲閣の建物国の有形文化財の登録されていて、昭和13年建造の古い木造3階建ての本館がたまらなく魅力的な宿です。渋川から複数の宮大工を呼び寄せて、一人一室ずつ担当させて腕と意匠を競わせたのだそう。

ピカピカに磨きぬかれた階段と廊下に歴史を感じます。

玄関入ったところには帳場という呼び方がぴったりのフロント。大きな古時計にも歴史を感じます。

窓のカギも昔ながら。私の実家もこういうねじ込み式のカギでした。

古い木造建築ですが、3人乗りくらいの小さなエレベーターが階段の横にありました。後からつけたのでしょう。こうやってバリアフリー化に取り組まれているところも素晴らしい。

お部屋の様子

案内されたのは3階。3階には8部屋あります。ご案内のボードにも歴史を感じます。この案内によると、部屋によって広さに違いがあるようです。

私のお部屋は「櫻の間」です。

ドアをあけると踏み込み、4畳半の取次の間があります。飾り障子がなかなか風情がありますね。

取次の奥に8畳の和室。さらにその奥に広縁というレイアウト。ふすまには桜の花模様があり、桜の間にふさわしいしつらえです。こたつというのが嬉しいです。冬の温泉宿という感じがします。

明り取りの部分は、廊下から見るとこんな感じ。隣のお部屋とはデザインが異なります。宮大工一人一人が意匠を凝らした、というのはこんな所にも表れています。

広縁の窓からの景色。雪国に来た、という感じがします。

広縁には冷蔵庫がありますがコンセントが入っていなくて、使う人がコンセントさして使う方式。金庫も広縁にありました。

暖房はこたつとファンヒーター。

山間の温泉だと冷房設備なしの宿がたまにありますが、こちらの宿は冷房も設置されています。一緒にカメムシ捕獲用のガムテープもありました。

お茶とお菓子

こちらはお茶とお茶請け。お部屋のお茶は緑茶のみ。

部屋に用意されているポットは保温のみ。昼間はお湯のポットだけですが、夕食を食べている間に冷水のポットも用意されました。

wi-fiとコンセント

この宿の素晴らしいところの一つとして、お部屋でwi-fiが使えるということがあります。秘湯の湯の宿でしかもこんなに古い建物なのに、wi-fiが使えるってすごい。

部屋が広く、テレビ、保温機能付きポット、冷蔵庫、ファンヒーターなどが室内にあるので、コンセントは和室と広縁にありますが、すでにそういった電化製品で使用されているので、持参の2口タップを使って充電しました。

アメニティ

取次の間には水屋や衣桁、浴衣や丹前のセットがあります。アメニティは使い捨てのブラシと歯ブラシのみで、ドライヤーは室内にはありません。

水屋の中の赤い箱は裁縫セットでした。

浴衣と丹前が用意されています。女性用に腰ひももありましたが、使い方がわからず、私は帯だけで着用。でもいつも上手に着られないので、パジャマ持参です。お風呂で使うタオルとバスタオルももちろんついています。

水回り

本館のお部屋にはトイレ付のお部屋はないので、共同のトイレを使いますが、新しいトイレで快適です。トイレはバリアフリー。

トイレは暖房便座、洗浄機能付きです。

なお、お風呂がある新館にも部屋が3つくらいありそうです。新館はトイレ付とのこと。トイレ付の部屋が良い人は新館に泊まれば良いのですが、新館は鉄筋コンクリートつくりなので、せっかくなら趣のある本館に泊まることをオススメします。

メチャしょっぱいけどポッカポカの温泉

温泉は新館の1階にあり、部屋からちょっと遠いです。最後に数段の階段があり、足の不自由な方にはここが難所かな。大浴場は広さが異なる浴室が2つあり、男女入れ替え制です。この日は女湯が先に広い方の浴室でした。

大浴場

全部で3人しか泊まっていなくて、私以外のお客さまはご夫婦だったので、女性用のお風呂を使うのは2人のみ。たいてい貸切状態で入れました。入れ替えになった方(この時間帯の男湯)の脱衣場も同じような感じ。

籠に飾りがついていてかわいい。こんな籠、初めて見ました。

アメニティはあまりなく、ドライヤーとシャワーキャップ程度。化粧水や乳液、クレンジングや洗顔フォームもないので、必要な方は持参する必要があります。秘湯なので、これはこれで良いでしょう。

浴室に入ると湯気もうもう。浴槽は一度に10人くらい入っても大丈夫そうな大きさ。お湯はわずかに緑がかっているように見えます。

かけ湯をしてゆっくり沈みます。あー、気持ちいい。冷えた体にジンジンきます。

給湯口からは勢いよくお湯が注がれています。なめるとしょっぱかった。塩分が強い温泉です。大浴場のお湯は加水・加温・循環・塩素消毒ありなのですが、塩素臭さとかは感じず、むしろかすかに硫黄のにおいがしました。左の袋では湯の花を取っているのでしょうか。お湯の中には茶色い小さなものが漂っていました。

洗い場は6か所ほど。きれいに整えられています。

秘湯で時々見かけるくまざさのシャンプー、リンス、ボディソープと、ハンド兼用の洗顔フォームがありました。シャワーの水圧はやや弱めでしたが、特に困ることはありません。ただ翌日の朝に使おうとしたら、なかなかお湯になりませんでした。

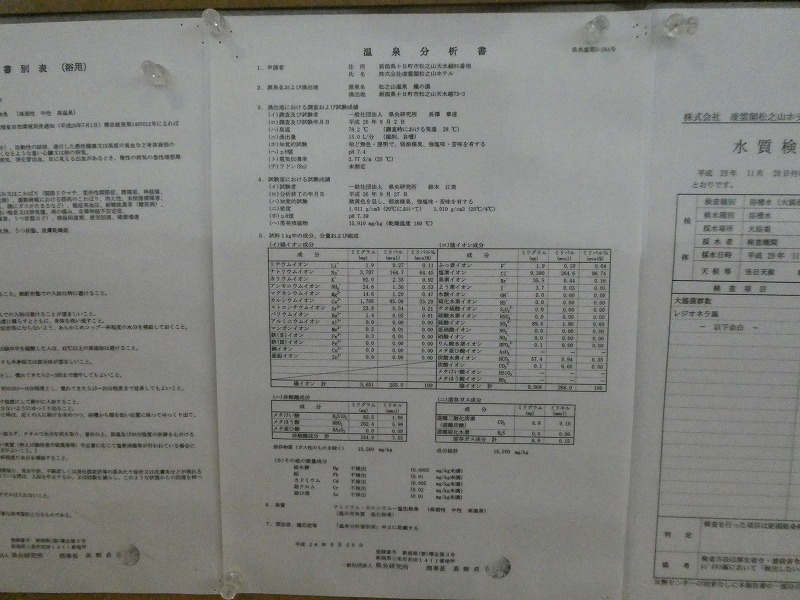

大浴場の源泉は、こちらの宿の自家源泉で「鏡の湯」。高張性の温泉なので、湯あたりしないように入らないと、と思って入りました。ナトリウムイオンとカルシウムイオンの含有量がとても多いお湯なので、お湯から上がった後もポカポカ感が長く続きます。

男女入れ替えのもう一方の大浴場は、大きさが違うだけで浴室の感じはほぼ同じでした。

こちらの宿には家族風呂があり、大浴場とは異なる源泉「鷹の湯」を使用していて、、源泉かけ流しです。

家族風呂

家族風呂の入り口は大浴場の隣。予約不要で入り口が開いていればいつでも利用できます。

中に入って内側からカギをかけて使います。脱衣場は2人でいっぱいという広さ。

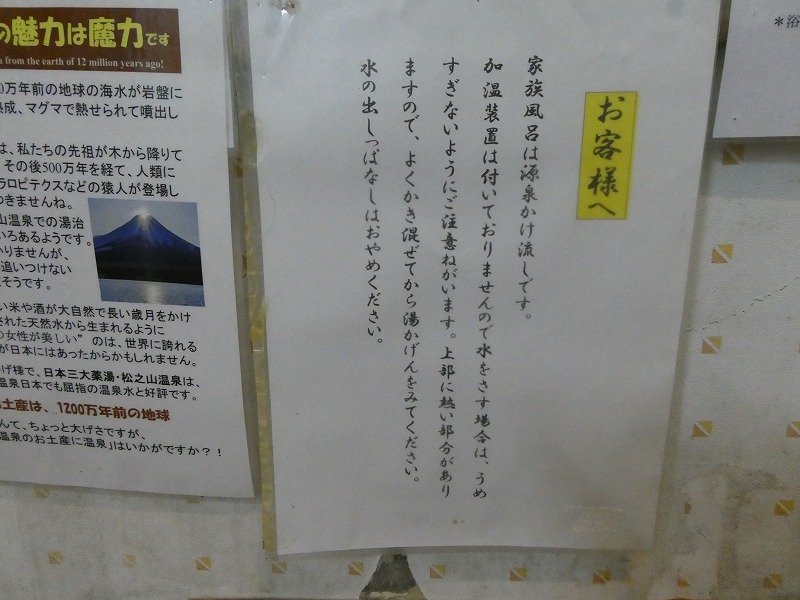

壁には家族風呂の注意書き。熱いのでよくかき混ぜてから入ってね。水を加えてもよいけれど、出しっぱなしはだめですよ、とのこと。

いざ、中へ。

浴槽は2人用の広さ。外の光が入って明るいです。お湯に触ったら熱かったので、かき混ぜます。

温度計がついていました。43℃というところでしょうか。

熱いけれど、気持ちいい~

給湯口のお湯をなめてみると、大浴場よりさらに塩辛く感じました。本当に塩分が濃い温泉です。こちらは家族風呂の温泉成分表。大浴場の「鏡の湯」に比べて、泉温も高いです。

家族風呂の「鷹の湯」は松之山温泉の共同の源泉のようで、温泉街には日帰り施設の「鷹の湯」という施設もあります。鏡の湯も鷹の湯も塩分が濃い温泉で、インパクトがあります。塩分が濃い温泉は温まると聞いていましたが、本当に温まります。部屋から温泉に行く時には丹前を着ていても、ちょっと寒いかな、という感じでしたが、温泉から部屋に戻る時には丹前は不要。部屋に戻った時にも、ファンヒーターを消していたほどです。あまりに気持ち良くて、到着してから夕食までの間に3回も入浴してしまいました。翌日も朝食の前に大浴場と家族風呂をはしごして、ポカポカになりました。

松之山温泉について

部屋の案内ファイルの中に、松之山温泉の情報誌が入っていて、すごく歴史のある温泉だとわかりました。開湯700年だって!

松之山温泉は塩分濃度と泉温が高いのが特徴です。海の近くじゃないのにね。パンフレットなどの説明によると、推定1200万年前の古代の海水が地殻変動によって地中に閉じ込められ、さらに深いところにあるマグマによって温められ、一気に噴出したためと考えられていて、このような温泉を「ジオプレッシャー型化石海水の温泉」と言うのだそうです。日本では珍しいタイプの温泉だそうですよ。外の電柱にもそんな幟がでていました。

食事

食事も温泉宿の楽しみです。食事は新館の宴会場でいただきます。宴会場と言っても、この日のお客さんは2組なので、座敷にテーブル2つ、というがらーんとした会場でした(笑)。座椅子なので、お年寄りには畳に座るのはちょっと厳しいかも。畳の宴会場にテーブルとイスを置いて食事する宿も最近出てきたので、こちらもそういう形式にしていただけると、お年寄りにも良い宿にやりそうです。

夕食

夕食はたくさんの小鉢が並んでいて、いろいろなものをちょっとずつ食べられます。

お品書きは写真つきでわかりやすい!地元のキノコを使ったお料理が中心のようです。

クリタケというキノコの辛し和え。クリタケという名前は初めて聞きました。

アケビの新芽のお浸しは、ウズラの卵をかけていただきます。ほろ苦いけれど、しゃきしゃきした触感が美味しかったです。

お味噌汁には鯉が入っていました。ちょっと小骨が多くて食べにくいけれど、美味しかったです。鯉が入ったおみそ汁なんて初めていただきました。地元の食材がふんだんに使われていてとても素敵なお食事です。

朝食

朝食も夕食と同じ会場でいただきます。朝食も品数豊富。

左上の鍋の中は湯豆腐です。

割りばしの袋の絵は、松之山の画家の方が描いているようです。こういう細かい気遣いが嬉しいです。

朝食も夕食も、ご飯は魚沼産コシヒカリ。とっても美味しい。

食後にはコーヒーもセルフサービスで飲むことができました。

宿の歴史

新館の湯上り処に宿の歴史が紹介されていました。昔の写真もあり、それを見ると、本館の建物は創業時から大きく変わっていませんが、温泉がある新館の場所は以前は古い建物が建っていたようです。

浴室棟と表示された建物も。

今の新館はコンクリートの3階建て。

創業時とか、昭和20年代のパンフレットも展示されていました。

昔のパンフレットによると、宿の名称は「ホテル凌雲閣」だったんですね。また蒸し風呂もあったようです。高温の温泉が出るからこそできるお風呂なのかも。

アクセス

松之山温泉へのアクセスですが、最寄駅はほくほく線のまつだい駅です。駅から松之山温泉までは路線バスがあります。ほくほく線の十日町駅からや、JR上越線の越後湯沢駅からも松之山温泉行のバスが出ていますが、温泉街のバス停から凌雲閣までは5分くらい歩きます。凌雲閣はまつだい駅への送迎サービスをしてくれるので、送迎サービスを利用するのが便利だと思います。駅から宿まで20分くらいです。ただ、お迎えは15:18の1本のみ。翌日駅への送りは宿を9:20発の1本のみです。ちょうどこの時間帯のほくほく線列車を利用するのが良いでしょう。

旅の思い出にマンホールカード

宿周辺を歩いてみると、デザインマンホールを発見しました。中央の鳥はアカショウビンという鳥のようで、このマンホールは十日町市に合併する前の旧松代町のデザインとのことです。アカショウビンて西表島にもいるんですが、こんな雪国でも生息しているんですね。

で、旅の記念のマンホールカードですが、ほくほく線のまつだい駅にある観光案内所で十日町市のカードをもらえます。十日町市は2種類のマンホールカードを配布していて、まつだい駅でもらえるのは旧まつしろ町のマンホールカードです。

マンホールの実物は駅前の歩道上にあるので、捕獲はとても簡単。

まとめ

松之山温泉は塩分が濃い熱い温泉で、インパクトある温泉というか、主張がある温泉という印象です。本当に体がポカポカになりました。宿泊した凌雲閣は私が大好きな木造3階建ての古い建物なのが魅力。これで雪を見ながら入れる露天があったら最高かも。

スタッフの方によって、ちょっと愛想がないなーと感じたり、事前に伝えてあった食べられない食材が夕食に登場するなど、マイナス面もありましたが、滞在に特に大きな問題はありませんでした。

こんな豪雪地帯の宿ですし、古い建物はメンテナンスも大変だと思います。それでも一人で泊まれて1泊2食で15,120円はとてもリーズナブルな宿です。

周辺は棚田の風景が美しいそうなので、また季節を変えて訪れてみたいな、と思いました。