以前から一度行ってみたいと思っていた山陰本線の餘部橋梁。橋梁が目的地というのは多少マニアックな感じもしますが、乗り鉄旅を始めるずっと昔から私の心の中にあった橋梁です。それは昔見た「カサンドラクロス」という映画の影響なのか、日本海の荒波の前に立つそのたたずまいが郷愁を誘うからなのか、はたまた強風により列車転落という痛ましい事故のニュースが記憶に残っていたからなのか。どれもが少しずつ影響していたように思います。今はもう橋脚のほとんどが撤去されてしまっている餘部橋梁への旅は遅きに失した感はありますが、日本の鉄道史に残る素晴らしい橋梁と思いました。

2017年4月10日の旅です。

桜が素晴らしい竹野駅から出発

前日に大阪で所用があったので、新大阪から旅をスタート。前日は「休暇村 竹野海岸」に泊まり、餘部橋梁への旅の当日は山陰本線の竹野駅からスタートしました。木造・瓦屋根でレトロな感じのする駅舎で、ローカル線の無人駅というたたずまいなのですが・・・

なんと、特急はまかぜが停車し、日中は有人駅なのです。

2面3線ですが、3番線は使用されていなくて、ホームの上に柵が設置されていました。

竹野駅周辺には立派な桜並木があり、私が訪れた時はちょうど見ごろでした。平日ということもあり、桜を独り占めして、お花見を楽しめました。

見事な桜の枝ぶり。絶景です。桜が美しい駅の一つなのですね。思いがけずこんな見事な桜に出会うと、トクした気分です。

列車を待っていたら上り列車がやってきました。里山というかローカル線な感じがしていいですね。

私が乗る下り列車も桜の向こうからやってきました。

車内には扇風機。懐かしい空気が漂います。

餘部橋梁

竹野駅から餘部駅まで、普通列車で約30分。ひなびた港町をいくつか通り過ぎ、鎧駅を出発してトンネルを抜けたら、そこは餘部橋梁。本当に空中に体がふわりと浮いたような気分です。新しく建て替えられたコンクリートの鉄橋には風よけの壁があるけれど、昔の鉄骨の橋梁時代は壁もなく、本当に空中を走っている気分だったのだろうと思います。

餘部橋梁をわたりきると餘部駅。餘部橋梁が完成した当時は餘部に駅はなく、餘部の住民は鉄橋の上を歩いて渡り、トンネルの中を歩き、鎧駅から列車に乗って学校や仕事に通いました。大変過ぎる!餘部駅の開業はこの地域の住民の悲願であり、駅設置工事には住民も石を運ぶなど協力したそうです。

古い橋梁は現役を引退したのちは、そのほとんどが解体されてしまいましたが、3基の橋脚が残されていて、空の駅という観光スポットになっています。

空の駅に続く線路。ここは歩けます。

空の駅の足下から覗くと鉄橋が見えますが、高さにゾクゾクします。こんな所歩いて学校に通っていたなんてすごすぎる。

こんな隙間から見なくても、ちゃんと観光客の心理を理解してくれ、のぞき窓もあります。

通勤通学のために高さ40mの鉄橋の上を歩き、トンネルの中を行く住民の姿をとらえた写真が残されています。

赤い鉄骨の餘部橋梁は役目を終え、現在はコンクリートでできた新しい橋が使用されていますが、旧鉄橋時代は、向こうに見えるトンネルまで線路が伸びていたのですね。今はその線路は途中で切れていますが、これがまたもの悲しさを誘います。

橋の上からの日本海の眺め。この日は風が弱く穏やかな海でした。

道の駅の餘部橋梁の展示を見に行く

この橋の下には道の駅があり、餘部橋梁に関する展示があります。餘部駅から急な坂道を下って餘部の集落に向かいます。

3基だけ残されている赤い橋脚。この鉄橋が現役の時に通ってみたかったです。

案内に従って坂を下り、道の駅に向かいます。

かなり急な坂なので、お年寄りや足の不自由な人にはちょっと上り下りは厳しそう。私が訪問した2017年4月当時はエレベーターを建設中でした。

橋の下には観音様。赤い鉄橋時代の橋梁では、強風で通過中の列車が転落し、犠牲者が出るという痛ましい事故が発生しています。その犠牲者の霊を供養するための観音様です。

周辺には餘部橋梁の橋げたが展示されていたり、解説ボードも設置されていました。

道の駅「あまるべ」の中では、コンクリート橋架け替え工事の様子が動画で紹介されています。コンクリートの橋げたを回転させて設置するところなどは、日本の土木技術の素晴らしさを学ぶことができます。

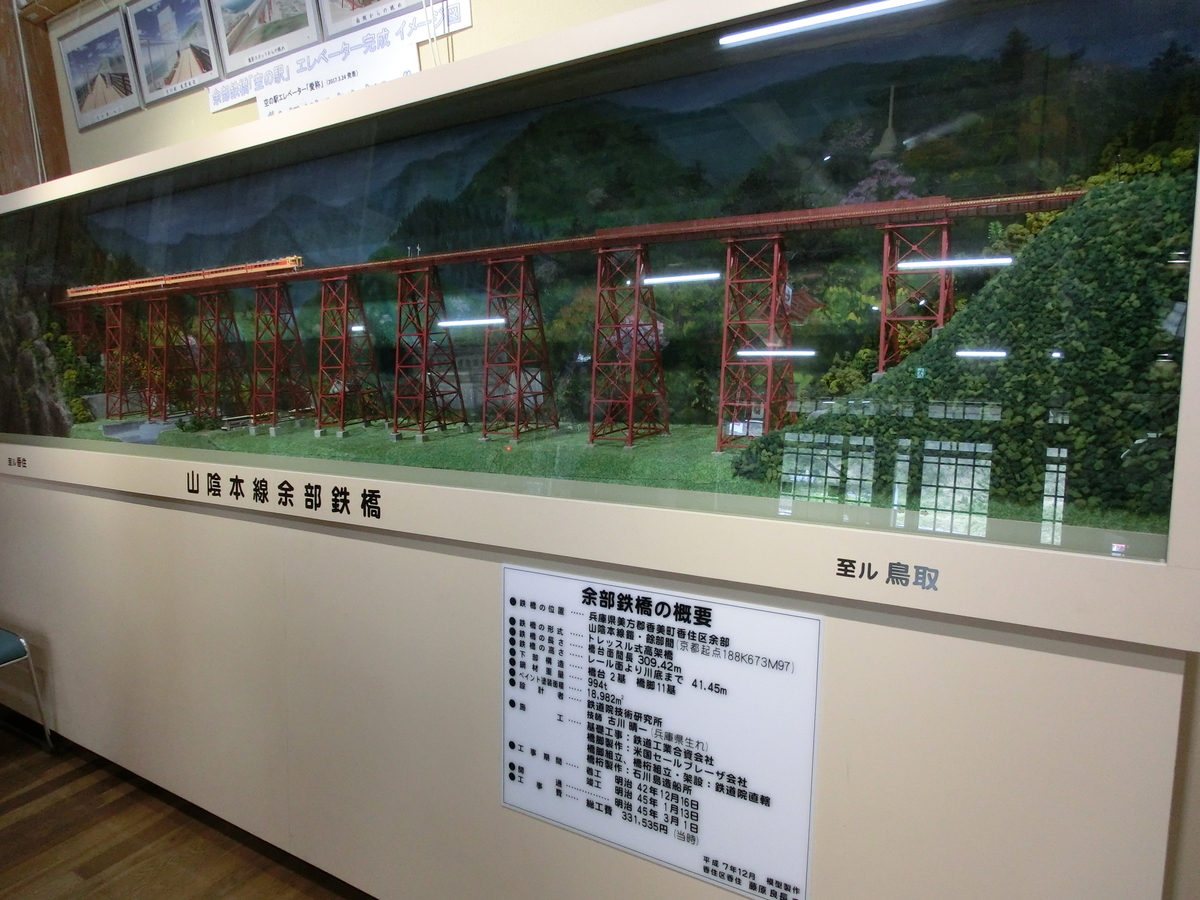

昔の鉄橋の模型も設置されていました。

訪れた日は快晴というわけではなかったので、赤い鉄橋と薄曇りの空、杉板の住宅がなんとなくさびしげな印象。平日のせいか人もあまりいません。

古い橋梁が完成し営業を開始したのは1912年(明治45年)3月1日。当時餘部駅はなく、この地に駅ができたのは1959年4月16日でした。40年もの間、橋の恩恵を受けることができず、むしろ橋の上からの落下物にも悩まされていたとのこと。どんな思いでこの地から橋を見上げていたのかと、私もこの橋を見上げながら考えました。

さぁ、少ない山陰本線の列車を逃さないよう、時間に余裕をもってさっき下ってきた旧坂を上がり、餘部駅に戻りました。帰りの上り列車が到着。今回の旅ももうおしまいです。

餘部駅にはライブカメラが設置されていて、今の様子を見ることができます。

https://amarube-cam.town.mikata-kami.lg.jp/viewer/live/index.html?lang=ja

餘部橋梁を学ぶオススメ図書

餘部橋梁については田村喜子さん本が出版されていて、事前に読んでから行くと、より深く餘部橋梁を楽しめます。日本海側の冬の厳しさはニュースで聞く程度ですが、そんな場所に高さ40mの橋梁を建築する工事は素人の私が考えても難工事だったことは推測できます。こちらの本の中では工事の苦労やこの橋梁とともに生きてきた餘部集落の人々の生活が学べます。

田村喜子さんは餘部橋梁以外にも、琵琶湖疏水や関門トンネルについてなど、日本のインフラを支える土木工事について詳しく書いた本を出版されています。そんなインフラを訪ねて旅をするのもなかなか良いですよ。

まとめ

自分の心の中になんとなく印象に残っていた餘部橋梁。今は3基しか残っていない赤茶色に塗られた橋脚がズラリと11基並んでいた時代は壮観だったと思います。あぁ、その時に来てみたかった。橋の上から餘部の町を見下ろすと、それはもう目がくらむ高さ。駅がなかったころ、この橋梁の上を渡って学校に通った子供たちはさぞ怖い思いをしただろうにと思います。桜咲く穏やかな日に出かけましたが、冬ともなれば寒風がふきあれる場所。こんなところにこんな高い橋梁をつくり鉄道を走らせる日本人は本当に素晴らしいです。これからも車窓の景色だけでなく、こうした日本の技術力も合わせて学べる旅に出かけたいものです。